你知道嗎?

我們每周攝入的塑料相當于吃掉一張信用卡!喝下一杯300ml的外帶熱咖啡,將有上千億微塑料進入體內!微塑料等新污染物正悄無聲息地滲透進我們生活,對健康和環境構成長期威脅。

如何加強監督管控,

共同應對這一全球性挑戰,

已成為當務之急!

什么是新污染物

新污染物“四大家族”

新污染物是指在環境和自然生態系統中可檢測出來的,即使以低劑量進入也能夠給人體健康和環境安全帶來較大風險和隱患的一類化學物質的統稱。這些污染物相對于傳統的二氧化硫、氮氧化物、PM2.5等常規污染物而言,具有危害更隱蔽、風險更嚴峻、存在更持久、來源更廣泛、治理更復雜等特征。

持久性有機污染物(POPs)

包括有機氯殺蟲劑、工業化學品等,具有高毒性和長半衰期,能通過大氣、水等介質長距離遷移,可隨食物鏈積累,并在環境中長期存在。

內分泌干擾物(EDCs)

存在于塑料副產物、藥品及催熟劑中,通過生產、使用和垃圾處理進入環境。EDCs干擾內分泌系統,影響代謝、發育和繁殖等生物功能。

抗生素

廣泛應用于醫療、農業和水產養殖,其過度使用和不當排放導致環境污染。抗生素殘留可能破壞生態平衡,并增加耐藥性風險。

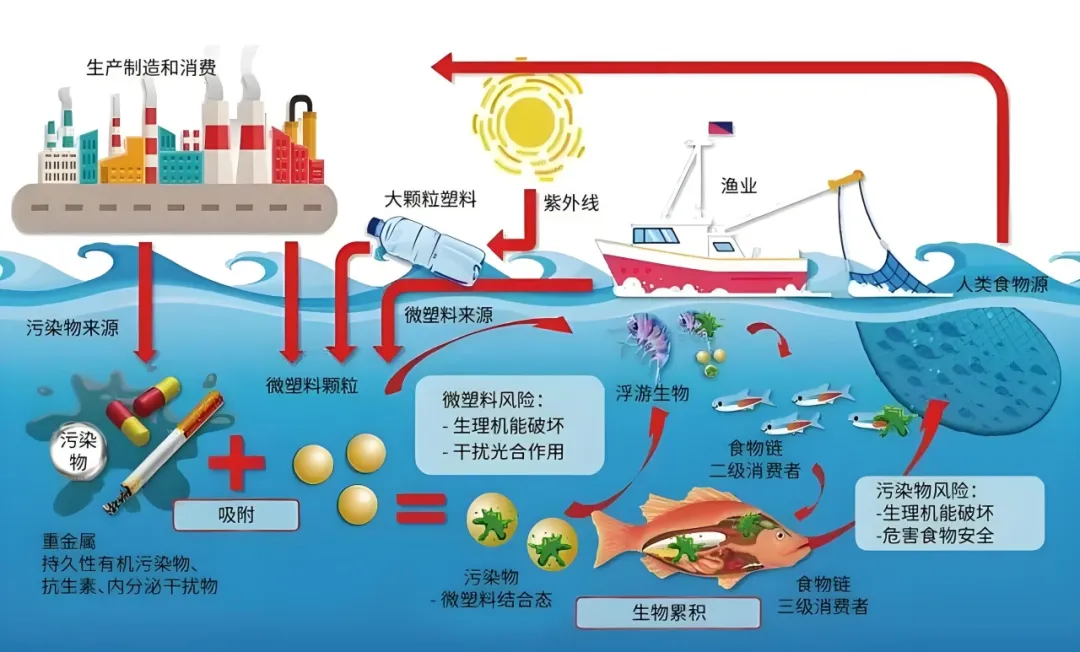

微塑料

直徑1微米至5毫米的塑料碎片,分為初生微塑料(如化妝品中的塑料微珠)和次生微塑料(較大塑料碎片物理磨損或光降解產生的微小碎片)。微塑料污染水體和土壤,易被生物誤食并在食物鏈中傳遞,還可吸附其他污染物,加劇環境危害。

除以上四大類新污染物外,隨著大眾對化學物質危害認知加深及監測技術的精準進步,或發現更多新污染物類型,需持續關注并采取有效措施減排減害。

生態特性與防治挑戰

新污染物之所以成為環境治理的難題,主要源于其四大特性:

第一,潛伏性強。新污染物已與人類社會共存多年,但其危害性長期未被察覺。當它們被發現時往往已對人類健康和生態環境造成了不可忽視的損害。

第二,持久性強。新污染物在環境中難以降解,卻能輕易在環境和生物體內積累。它們可通過空氣、水等介質廣泛傳播,并在食物鏈中從低營養級生物向高營養級生物傳遞,形成長期污染。

第三,危害性大。新污染物對人體健康和生態環境具有顯著危害,可能導致致癌、致畸、致突變等嚴重后果。例如,持久性有機污染物即使在極低濃度下,也可能對生物體產生侵蝕影響。

第四,治理難度高。一方面,部分新污染物因其優異的功能屬性難以被替代;另一方面,其廣泛使用增加了治理的復雜性。此外,監測手段不足也使得新污染物底數難以排查,治理工作面臨“撒網容易收網難”的困境。

筑牢防線 守護健康

新污染物存在于多種介質的環境中。帶有印花圖案的織物可能含有合成抗氧化劑、塑化劑和阻燃劑。食品中可能含有非法添加劑,甚至汽車內飾、家居用品、室內灰塵里都含有新污染物……

那么在日常生活中,我們該如何防范?

“衣”

購買衣服時,查看衣物安全類別,成人服裝至少需符合B類要求,嬰幼兒服裝需符合A類要求;儲存衣物時,存放在干燥通風的衣柜中;購買洗衣液時查看配方,若含聚二甲基硅氧烷、三氯生等成分的需謹慎購買。

“食”

注意食物原產地生態環境質量;少食用水產品中脂肪含量高的組織;多樣化飲食減少對單一食品依賴,降低接觸新污染物風險;多用陶瓷、玻璃制品,少用塑料制品;盡量飲用燒開的水,可有效避免水中微塑料的攝入。

“住”

購買有綠色標識的家具和裝修材料;新房入住前檢測苯系物、甲醛等暴露濃度;經常開窗通風,使用具有深度凈化揮發性有機物和顆粒物功能的空氣凈化器;經常浸泡清洗窗簾、地毯、沙發套等布藝品,去除吸附于內部的新污染物。

“行”

選擇綠色低碳的交通方式;駕駛汽車時常打開通風循環;購置車輛時盡可能選擇環保材料,免噴涂塑料內外飾件如儀表盤、保險杠等,生物塑料部件如車內儲物盒、裝飾條、隔音板等。

(圖源網絡,侵刪)

齊心共繪 生態藍圖

面臨諸多挑戰,我國已高度重視并采取一系列舉措:

【完善制度】構建法律框架和技術體系,出臺包括《新污染物治理行動方案》、《國家危險廢物名錄(2025年版)》、《入海排污口監督管理辦法(試行)》和《中華人民共和國能源法》等法律法規,為應對新污染物提供政策支持和科學指導。

【閉環嚴控】在源頭管控上實施嚴格登記制度,限制高風險化學物質生產與使用;在過程控制中推動清潔生產,規范藥品及化學品使用;在末端治理上加強污染物治理與廢物處理,全面環境保護。

【治理舉措】開展化學物質信息調查,建立監測制度,動態評估風險;加強科技支撐和基礎能力建設,提升治理水平。

此外,廣泛開展科普教育,宣傳解讀政策措施,有助于做好防御治理,提高公眾參與重視程度,攜手守護民眾健康和生態環境。

結語

新污染物,本是人類智慧的結晶,旨在造福社會、改善生活,卻因過度貪婪與短視,違規排放與使用,淪為環境與健康的威脅。站在時代飛速發展的十字路口,面對諸多嚴峻挑戰,如何回歸初衷和諧共生?您是否也在思索破局之法?誠邀評論區留言,共尋清朗發展之路 。

11092000 噸! 精選本周環保行業熱點新聞,一分鐘快速了解行業最新動態。2025.04.08了解更多

11092000 噸! 精選本周環保行業熱點新聞,一分鐘快速了解行業最新動態。2025.04.08了解更多 清明的未來信清明「碳能力」行動指南2025.04.04了解更多

清明的未來信清明「碳能力」行動指南2025.04.04了解更多 超百萬噸!!!精選本周環保行業熱點新聞,一分鐘快速了解行業最新動態。2025.03.31了解更多

超百萬噸!!!精選本周環保行業熱點新聞,一分鐘快速了解行業最新動態。2025.03.31了解更多